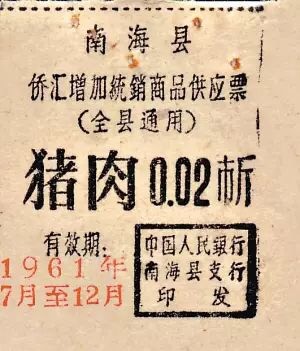

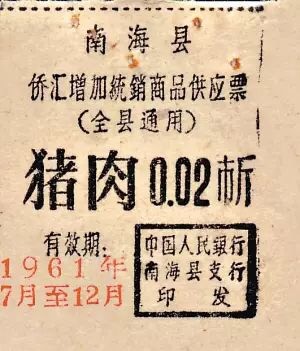

六七十年代是个票证的年代,几乎买什么都要票。比如,买肉要有肉票,买块肥皂要肥皂票。因此,你要去商店买块肥皂,你得拿钞票加肥皂票。

政府实行票证政策的原因,一是物资短缺,二是便于管控。主要是为了管控,因为物资可以说从来就没有宽余过。

为什么要加强管控?因为五十年代末六十年代初,大跃进运动把经济民主搞坏了,三年大饥荒饿死了许多人。怕民间有不满情绪,会产生陈胜吴广这类英雄人物。所以,就要加强管控。

相对而言,管城里的工人或居民户相对容易,因为比较集中,惩罚也方便,对小错误的惩罚,便是扣了你什么票。对大的错误,便可以开除工职。城里人如果被开除了工职,在城里没了生活来源,恐怕只有下放到农村去了。

管农村人相对较难。因为农村是个广泛的天地。农民已经是社会最底层,对最底层人的惩罚还真不好办。对官员可以降级,对党员可以留党察看开除党籍,对农民咋整?

总不能开除农职吧?不让农民做农民,难道让他进城做工人?所以,对农民的要求,就是老老实实地呆在一个地方,不要乱走乱动。这样,大小规模的农民起义,就不可能发生。

要控制农民乱走乱动的办法之一,就是票证。你到外地要吃饭吧?那就不给你粮票,这样,你在外地吃饭不就成问题了?所以,那时我们农民,天天在生产队干活,极少外出。因为外出,吃饭就是个问题。

虽然极少,但还是有个别的,比如有手艺的。我们生产队里有一个人会做土烧酒。临过年时,他会到别的村给人家做土烧酒赚点工钱。他没粮票怎么吃饭?因为对方管饭。

政府是明文规定禁止农民外出打工的,那位做土烧酒的,也是偷偷摸摸地干的。他交双倍甚至更多的钱给生产队,队里就给他记上工分,好像他没出去打工一样。比如,生产队里一天的工值是二毛钱,他交五毛。他做土烧酒工钱是八毛一元,还管饭,所以这样对各方都有利,也没人去告发他了。

我小时候,极少去城里。如果要去城里,就得带干粮,因为你没有粮票,就不能去饭店吃饭。干粮以糯米饼为最佳,因为它放上一天还很软。所以,糯米在我们那是很宝贵的。糯米丸子是用来招待贵客的。

我们农民没粮票。但我们有布票,棉花票,肉票,盐票,等。城镇居民的票证种类多得多,他们有的,许多我们没有,如煤票,澡票,花生票,等。我们有的,他们几乎都有,恐怕只有一个例外。

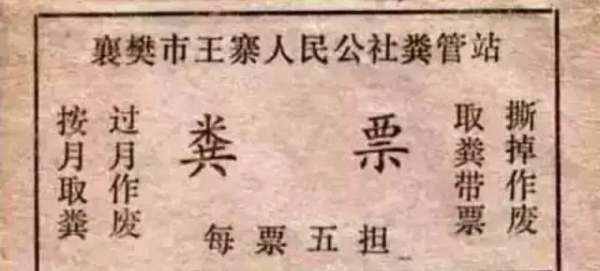

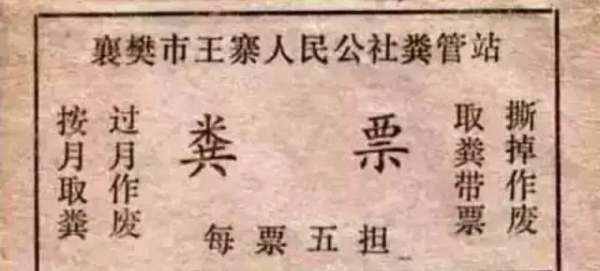

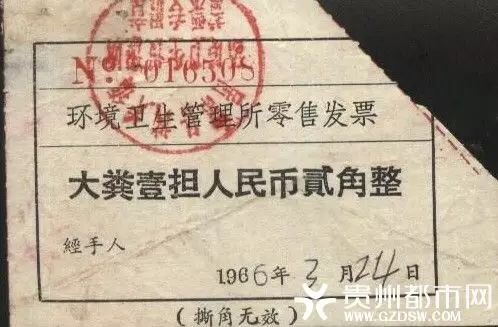

那就是粪票。

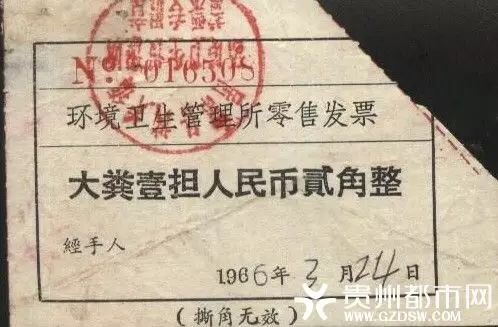

那时小县城里的厕所不是水冲型的,而是农村茅坑型的,只是很高端些罢了。这种厕所,要有人专门负责清理。城里的环卫工人中,有一部分就是掏大粪的。最著名的掏粪工人,当属时传祥了。当年刘少奇主席跟他握过手,合过影呢!

许多人会不明白,粪票有何用?难道大粪可以卖钱?还是紧俏物资?买大粪都要票?

是的! 大粪是庒稼的好肥料。你看这粪字,是米+田+共,为简化,现在把田去了,成了,米+共。这粪是与米相连的哪!

城里的大粪,这里的农民要,那里的农民也要,资源紧缺哪!咋解决?好办!用粪票。

我们村地处两县交界。到自己的县城,平地,但有三个小时的路程。邻县的县城,只有一个小时路程,但要翻山越岭。我们去城里买大粪,都是去邻县县城的。要翻山越岭,只能用肩挑。生产队里有个水泥做的池子,把挑回来的大粪倒在那里备用。当然,有时会直接浇在水田里。

挑担走长路,是最辛苦的活了。记得当时需要挑担走长路的活计有二,一是交公粮,二是挑大粪。我们挑一程,换一下肩,挑一程,换一下肩,太累了,就休息片刻。有人说,二十里不换肩,恐怕那人没有真正地挑东西走过长路,吹牛吹糊了。当然,吹牛就是瞎吹吹,不用逻辑。可笑的是,许多人信以为真了。我说我昨晚摘了一颗星,你就凭此崇拜我了?

我们用过的粪票,都用完了,没人会想到留下作个记录。今天看到有人保留了粪票,便勾起我的一些回忆。

遂记之。

===================

| 谢谢你的评论,谢谢你对我的支持。你说得太对了。领导做错了事,反而威望更高,这真是一个奇芭现象。 | |

|

| 我记得小学时,同学说笑都是说米田共。不太记得那时学写字是写哪个版本。 | |

|

| 更妙的是,部份5毛和所有粉红,真心为它的现在的好事欢喜唱赞歌,忽略过去发生在自己身上的坏事。党的宣传妙妙妙,那些中低级5毛则照搬我党七十余年来的套路,包装以群众喜闻乐见的方式作宣传。 | |

|

| 这也是我党把事情搞砸了(大跃进,三年困难时期)之后,(你的)坏事变(它的)好事的典型例子,我党的领导更强劲,统治更稳固。而党在人民群众中的威信更高。 计划经济的本质是计划政治,是马列主义的真髓。 玩到今天,或者不久的将来,还可以更高大上:减碳,低碳生活, 环境保护,为全世界作出表率。 | |

|

沒有留言:

發佈留言